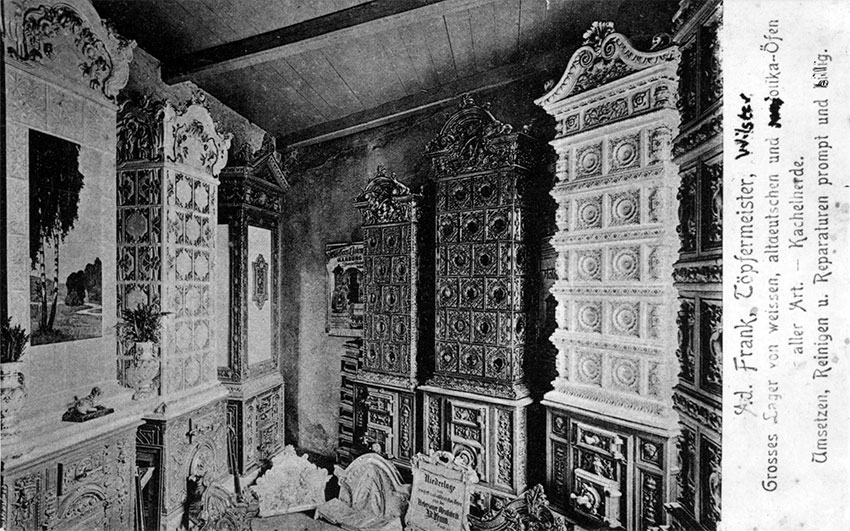

330 Jahre Kachelofenbau

Die Geschichte des Ofens

Schon ab dem 9. Jahrhundert entwickelten sich die Vorläufer der Kachelöfen, die vorerst aber nur dem Adel und dem Klerus vorbehalten waren. Von der Rückseite her, d.h. aus der Küche eingeheizt, erwärmten Öfen den zentralen Lebens- und Arbeitsraum, die „Gute Stube“ und sorgten so für Wohlbefinden und eine wesentliche Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Um 1300 gehörte der Kachelofen auf Burgen, in Klöstern und in städtischen Wohnhäusern oft bereits zur Standardausstattung und bereits 200 Jahre später standen die ersten Kachelöfen auch in Stuben norddeutscher Hansestädte. Der Kachelofen diente in früheren Zeiten zugleich auch immer zur Trocknung von Wäsche und anderen Gegenständen, in einem eingebauten Wärmefach konnte man Speisen warmhalten oder Kirschkernkissen aufwärmen.

Das Handwerk in Norddeutschland

Durch die Jahrhunderte wurde die Technik des Ofenbaus ständig verfeinert. So konnte man bereits im 17. Jahrhundert die Energieeffizienz und Behaglichkeit durch komplexe „Ofenzüge“ noch einmal wesentlich steigern. Dieses war auch die Entstehungsphase der Ofenbauerinnung, die zunächst als Töpfer- und Ofensetzer-Innung im Jahre 1688 in Kiel gegründet wurde. Die aus Lehm und Ton hergestellten Ofenkacheln wurden vom Töpfer hergestellt, der zugleich in der Regel auch der Ofensetzer war. Dies gilt in fast allen deutschsprachigen Regionen des Verbreitungsgebietes des Kachelofens bis ins 19./20. Jahrhundert.

Mehr über die Geschichte des Kachelofens in Norddeutschland sehen Sie im Ofenmuseum Kiel